はじめに

早いもので2017年も一ヶ月が過ぎようとしています。

寒い日が続きますね。

そんなときは家でRasberry Piで遊んじゃいましょう。

データフロー

今回試したRasberry Pi からのデータ連携フローは下記のようなイメージです。

- Rasberry Pi からMQTTでAWS IoTへデータをPublish

- AWS IoTでは受け取ったデータをS3へCSVで出力

- S3へ出力したことをLambdaからSkyOnDemandへHTTPリクエストを送信して通知

- SkyOnDemadのHTTPトリガでHTTPリクエストを受け取り、S3からCSVファイルをダウンロード

- ダウンロードしたCSVを展開しSalesforceへ書き込む

わざわざS3にCSVで保存しなくても、直接jsonでSkyOnDemadへ送れば。。。

という声が聞こえそうですが、ここはみんな大好きCSVを経由しました。

AWS IoT の設定

3ヶ月ぶり位にマネジメントコンソールからAWS IoTを触ったのですが、UIが全く別物になっていて、かなり右往左往しました。。。

AWS IoTの設定は基本的に下記の手順で行います。

- Thingの作成

- Pollicyの作成

- 証明書の作成

- 証明書をThingとPolicyに紐付ける

- Ruleの作成

- IAMロールの作成

マネジメントコンソール → AWS IoT → Connect → Configuring a device を使うと、上記1~4を順次実行できて便利です。

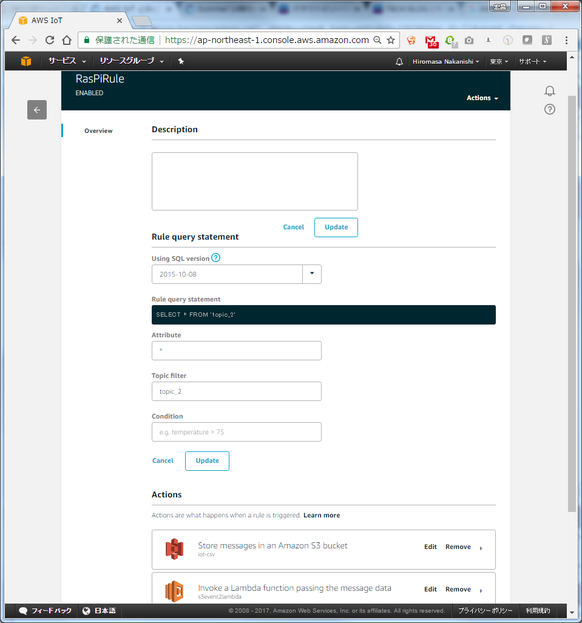

RuleでRasberry Pi から受け取ったMQTTデータを処理するフローを定義します。

ここでは、topic_2というトピック名で受け取り、S3へのPutとLambda関数の実行を定義しています。

Lambda Functionは下記のようにSkyOnDemandへHTTPリクエストを送信する簡単なものです。

なお、CID, SID, Authorization の各文字列はSkyOnDemandのHTTPトリガ作成時に作られるものです。

TECH BLOGで戸塚が詳しく書いてます。

var http = require ('https');

exports.handler = function(event, context) {

var options = {

hostname: 'www.skyondemand.net',

port: 443,

path: '/ws/trigger/awsLambda?cid=XXXXX&sid=XXXXX',

method: 'GET',

headers: {

'Authorization': 'Basic ' + 'XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX'

}

};

var req = http.request(options, function(res) {

res.setEncoding('utf8');

});

req.on('error', function(e) {

context.done('error', e);

});

req.write('data\n');

req.end();

};

Rasberry Pi からAWS IoTへPublishする環境の構築

Rasberry Pi側はAWSの「 IoT Device SDK for JavaScript 」を使います。

上記を使うためにはNode.jsをインストールする必要がありますが、かなり手順が多いです。

途中でエラー祭りが始まり四苦八苦した結果たどり着いた手順が下記です。

- nvmのインストール

$ git clone https://github.com/creationix/nvm.git ~/.nvm

$ source ~/.nvm/nvm.sh - node.jsのインストール

$ nvm install v6.9.4 - .bashrcへパスを通す

vi /home/pi/.bashrc

if [[ -f ~/.nvm/nvm.sh ]]; then

source ~/.nvm/nvm.sh

nvm use 6.9.4

fi - npmのインストール

$sudo apt-get install npm - expressのインストール

npm install express --save - aws-iot-device-sdk-js のインストール

ようやくここまで来ました!!

$ git clone https://github.com/aws/aws-iot-device-sdk-js.git

$ cd aws-iot-device-sdk-js

$ npm install mqtt

$ npm install blessed

$ npm install blessed-contrib

$ npm install minimist

$ npm install crypto-js

$ npm install websocket-stream

$ npm install date-utils - マネジメントコンソールで作成した証明書は下記に置いてあげます。

/home/pi/aws-iot-device-sdk-js/certs

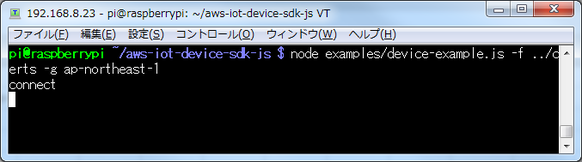

さて、いよいよ実行です。

/home/pi/aws-iot-device-sdk-js/examplesにサンプルスクリプトが用意されてるので実行してみます。

ドキドキ!

$ node examples/device-example.js -f ../certs -g ap-northeast-1

お!connectって出来ますね。

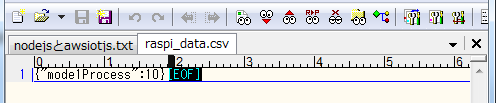

S3にファイルは出来てるでしょうか?

できてますね!

中身は?

json形式で吐き出されてます。

CSV形式にしたいので、無理やり感はありますが、日時を付けてカンマで区切ってあげます。

修正したexample.js(一部)は下記です。

var dt = new Date();

var formatted = dt.toFormat("YYYY-MM-DD HH24:MI:SS");

if (args.testMode === 1) {

// device.publish('topic_2', JSON.stringify({

// mode1Process: count

// }));

device.publish('topic_2', '"'+formatted+'",'+'"'+count+'"');

} else {

device.publish('topic_1', JSON.stringify({

mode2Process: count

}));

}

S3に出力するファイルの拡張子も.csvに変更します。

変更は下記にて行います。

マネジメントコンソール → AWS IoT → Rules → Rule名 → Stone massage in an Amazon S3 buket

SkyOnDemandのHTTPトリガスクリプトの作成

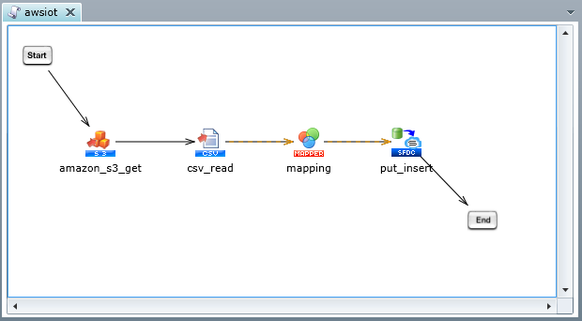

AWS Lambdaから送信されたスクリプトはSkyOnDemandで受信し、下記手順を記述したスクリプトを起動します。

- S3バケットからCSVを取得する

- CSVファイルを読み込む

- SalesforceのカスタムオブジェクトへInsertする

イメージはこのようになります。

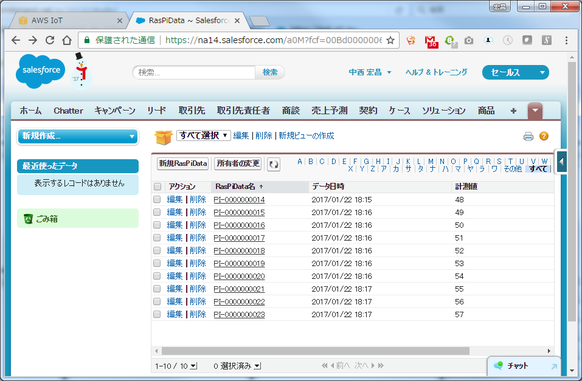

実際にRasberry Pi から送信してみます。

無事にSalesforceまでデータが到達しました!

今回は最終的にSalesforceへデータを保存しましたが、SkyOnDemandならば様々なアダプタが用意されているので、他のクラウドやオンプレのDBなど保存先はいろいろ選択できます。

おわりに

今回の試行はRasberry Pi からデータが送られる度にSalesforceへデータをInsertしているので、SalesforceのAPIコール数をかなり消費します。

本来であれば、AWSのRDSやDynamoDBにデータを溜めて、集計、解析したものをSalesforceへ連携することを考えた方がよさそうです。

2017年1月22日にサービスインした「 DataSpider Cloud 」では、AWS DynamoDBアダプタが標準装備されたり、トリガ数の制限が無くなったりさらにIoT向けのサービスになっています。

同様に2017年3月に予定されているSkyOnDemandのアップデートでもAWS DynamoDBアダプタやAWS Kinesisトリガが追加され、益々IoTデータ連携機能が強化されます。

2016年はIoTがバズワードになりましたが、最近はAIという言葉のほうがよく聞きます。

AIはビッグデータを活用するアーキテクチャであり、IoTはビッグデータを集めるための「手段」です。

今回の試行のように、デバイスからクラウド、クラウドからクラウドというデータ連携ベースを一つ手の内に入れておくと今後応用が効きます。